| ☆HOME ☆7大陸を走る ☆著書注文 ☆著書外マラソン ☆平和行進日誌一覧 ☆日誌検索 ☆平和行進十話 ☆平和への旅一覧 (↑まえ ↓つぎ) ☆リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 青年期の故郷 山形を訪問-2 (4月30日) | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 高梨利右衛門の弔い地蔵を訪ねる | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

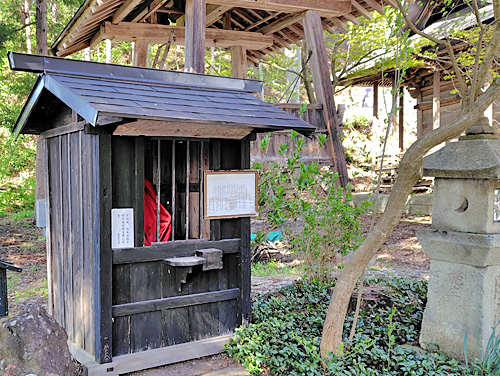

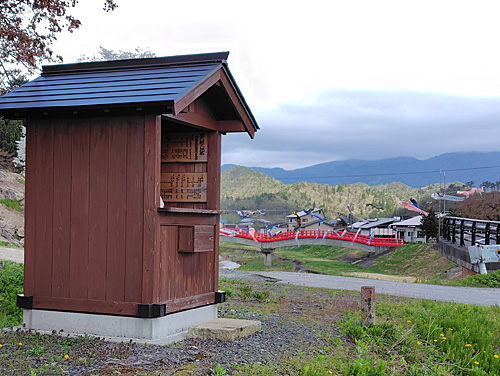

参照 takeda-a.net/20-24-04-29 地蔵堂は6ヶ所あり、処刑の際に米沢から二井宿へ護送される途中の休息地です。その地域に私が住んでいた時(1945~)の自治体名で書くと、上郷村(現米沢市)川井の桃源院、同長手の天神手前、 和田村(現高畠町)馬頭の十字路、亀岡村(現高畠町)亀岡の文殊先、同泉岡の松岩院門前、処刑地の二井宿村(高畠町)の一の坂です。 今回訪ねたのは、川井、長手、馬頭です。その場所は、私が1957~8年(昭和32~3年)に、自転車で通った道沿いです(積雪時は米沢に下宿)。当時私が住んで居た、和田村の和田小学校上和田分校の奥から、米沢藩上杉城内の米沢工業高校間(約12㎞)の途中に位置します。当時は砂利道で道幅も狭く、車は路線バスが主でした。登校は下りで、下校は上りでした。その通学に、嫌な記憶がありません。寒い雨の日風の日等、ように通ったか、ぬれた記憶も浮かびません。思い出すのは、バスの後方の荷物台に手をかけ、ペダルを踏まずに楽したいたずらです。 さて、今回の旅は住まい地跡から徒歩で、通学路を探しながら米沢まで行きました。道を探して行ったり戻ったり、延べ8時間と19㎞かかりました。道筋が車道用に大きく移動し、路線バスも廃止の上、行き交う人もいないからです。 以下の記述と写真掲載は、実際に歩いた方向と反対で、川井、長手、馬頭の順とします。 川井の地蔵堂は、通学路から左に数10m離れた桃源院の鐘楼前にありました。鐘楼に鐘が無いので、住職夫人に聞きますと、戦時中の供出でした。鉄砲や大砲の弾になったのです。梵鐘が再造立され、当院の「戦時中」が終わることを願いました。なおWebでは、地蔵堂の位置を門前と記していたが、本堂の方へ車が入れるよう、前方へ移設していました。お堂も、門前から移設したようですが、はっきり聞けませんでした。桃源院の近くに移転した母校を見つけ、寄り道しました。通学路の近く驚きました。当時の通学距離より4㎞ほど短縮です。 長井の地蔵堂は、通学時の視界内ですが、景観をぼんやり思いだしました。天神様の朱色の太鼓橋は、1度だけ渡ったのを覚えています。地蔵堂内を見ると、再建寄附芳名単があり、2018年(平成30年)の330年際に、堂が新しくなっていました。 馬頭の地蔵堂は、記憶にありません。鮮明に覚えているのは、写真のお堂背景右側の床屋だった所です。現在は美容院「マインドサロン青野」になっていました。通学時は、テレビが普及し出したころで、その床屋が村で唯一だったと思います。相撲の柏鵬全盛期で、近隣の人が大勢集まり、郷土の横綱柏戸を応援しました。床屋の主も輪に入り、観てもらうのをサービスと思っていたようです。毎日の観戦を楽しみに下校していました。ここの堂も、2019年(令和元年)に、個人の厚意で新しくなっていました。こうして郷土の「英雄」は、何百年も伝わるのです。なお、お地蔵さんは同じものを6体造ったと伝わります。昔、高畠町あたりの地域名が屋代郷で「屋代郷六地蔵」とも呼ばれいます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ☆HOME ☆7大陸を走る ☆著書注文 ☆著書外マラソン ☆平和行進日誌一覧 ☆日誌検索 ☆平和行進十話 ☆平和への旅一覧 (↑まえ ↓つぎ) ☆リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||

| copyright(c) takeda akihiko all rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||